書くこと/読むことで救われるのか ──「好き」のなかに光を求める

「光がなければ光を作り出してでも進んでいくのが、書くという行為だと思う」

ノーベル文学賞を受賞されたハン・ガンさんのこの言葉が好きです。なぜ本を読むのかと考えたとき、その理由の一つに「本の中には光があり、読むことでその光が自らに注がれるように思う」ということがあります。作家が作り出してくれた言葉を読むことで、その光を感じる。つくづく作家のありがたさを思います。

いままでいろんな本を読んできましたが、岡本真帆さんの本にはとりわけ光を感じます。それは岡本さんが日常のなかの光を捉えるのが上手いということもありますが、岡本さん自身がやはり書くことで光を作り出そうとしているためでしょう。その光は岡本さん自身のために、そして読者のために注がれます。

どこをどう歩んでいけばいいのかわからない世の中のなかでは、どうしても光を見失いがちです。しかし日常にはいろんなところに光はあり、そして濃霧のむこうにも光が差し込んでいるということを、岡本さんの短歌やエッセイは思い出させてくれます。光を見つけると少しは歩きやすくなります。

岡本さんの新刊『祝福と落雷』の副題は「「好き」に生かされる短歌とエッセイ」とあります。自分の「好き」を「好き」と認識できること、そして「好き」を自分なりに表現できることは、たしかにその人を生かしてくれるだろうと思います。トルストイの小説に『光あるうちに光の中を歩め』というタイトルのものがありますが、まさに、と思います。「好き」は光です。

「好き」あるうちに「好き」の中を歩むことができれば、人生はあかるくなっていくはずで、その光はまただれかを照らしていきます。しかし、これがなかなか難しい。まず恥ずかしいですよね。他人の視線が気になります。そして、ウジウジしているうちに「好き」だったものが「好き」でなくなったりもして嘆きます。

どうすれば、好きなものをそのままに肯定し、愛せるようになるのか。イベントでは岡本さんに、好きなものとの向き合い方、そして「好き」と読み書きの関係、さらに短歌とエッセイという表現手段の違いなど、岡本さんの光の生成過程を探っていきたいと思います。ぜひぜひ、ご参加ください。

【登壇者プロフィール】

岡本真帆(おかもと・まほ)

1989年生まれ。 高知県、四万十川のほとりで育つ。 2022年に第一歌集『水上バス浅草行き』(ナナロク社)を、2024年に第二歌集 『あかるい花束』を刊行。今年4月に朝日新聞出版より『落雷と祝福』を刊行。

大森皓太(おおもり・こうた)

1995年兵庫県生まれ。UNITÉ/鴨葱書店店主。

好きな岡本さんの歌は「「新月」と名付けた人を称えたい光らなくてもそこにあるもの」です。(そこは光らへんのかい。)

他のイベントを見る

-

2025年10月13日(月)(17:00〜)言葉は詩、声は波、静けさは祈り──「言えなさ」と「なめらかさ」をめぐって登壇者:尹雄大、土門蘭

2025年10月13日(月)(17:00〜)言葉は詩、声は波、静けさは祈り──「言えなさ」と「なめらかさ」をめぐって登壇者:尹雄大、土門蘭 -

2025年10月11日(土)(18:00〜)本はAmazonで買っても、本屋で買っても同じなのか?──「移動」と「コミュニケーション」を本屋から考える登壇者:伊藤将人、大森皓太

2025年10月11日(土)(18:00〜)本はAmazonで買っても、本屋で買っても同じなのか?──「移動」と「コミュニケーション」を本屋から考える登壇者:伊藤将人、大森皓太 -

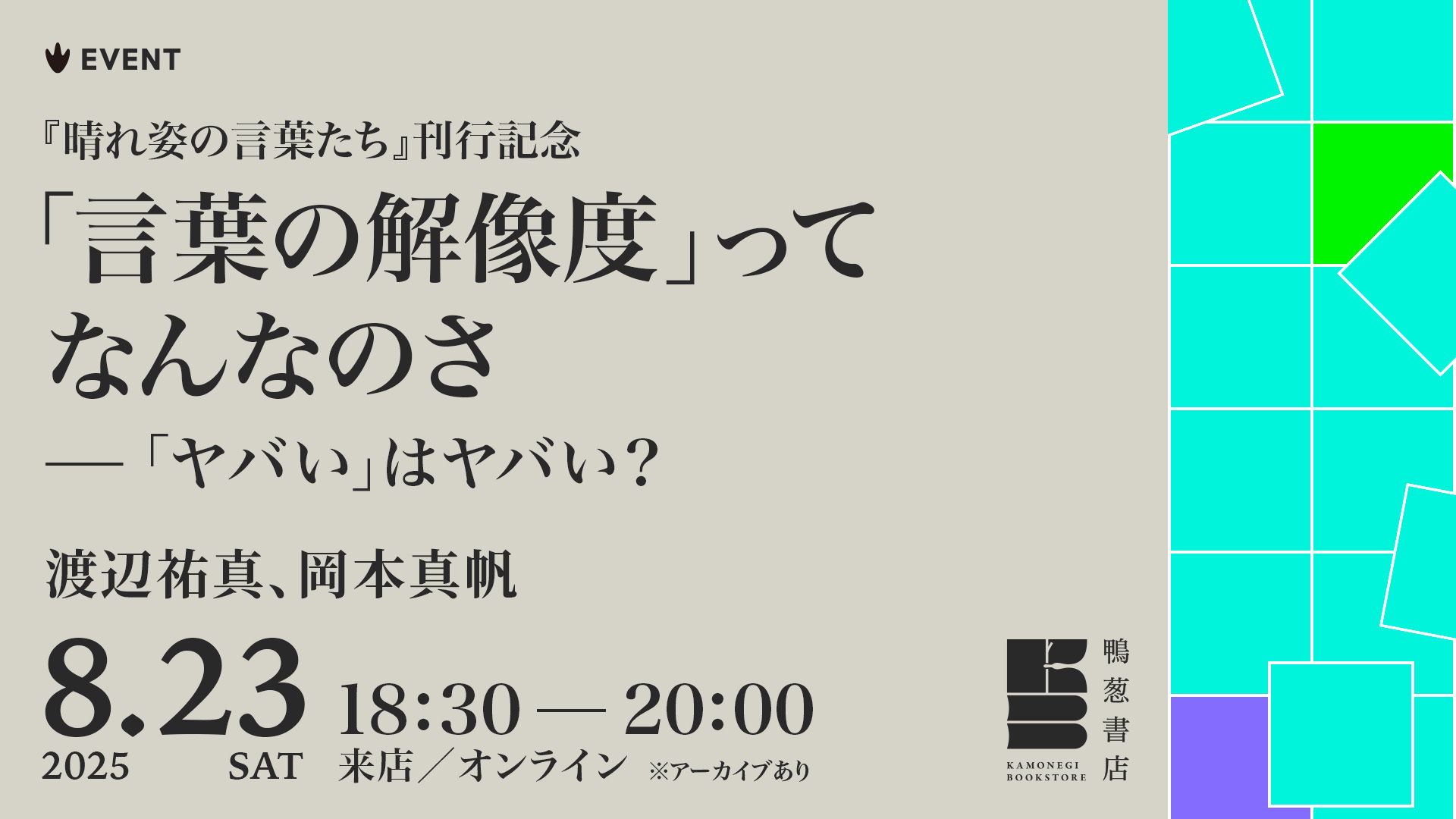

2025年08月23日(土)(18:30〜)「言葉の解像度」ってなんなのさ──「ヤバい」はヤバい?登壇者:渡辺祐真、岡本真帆

2025年08月23日(土)(18:30〜)「言葉の解像度」ってなんなのさ──「ヤバい」はヤバい?登壇者:渡辺祐真、岡本真帆 -

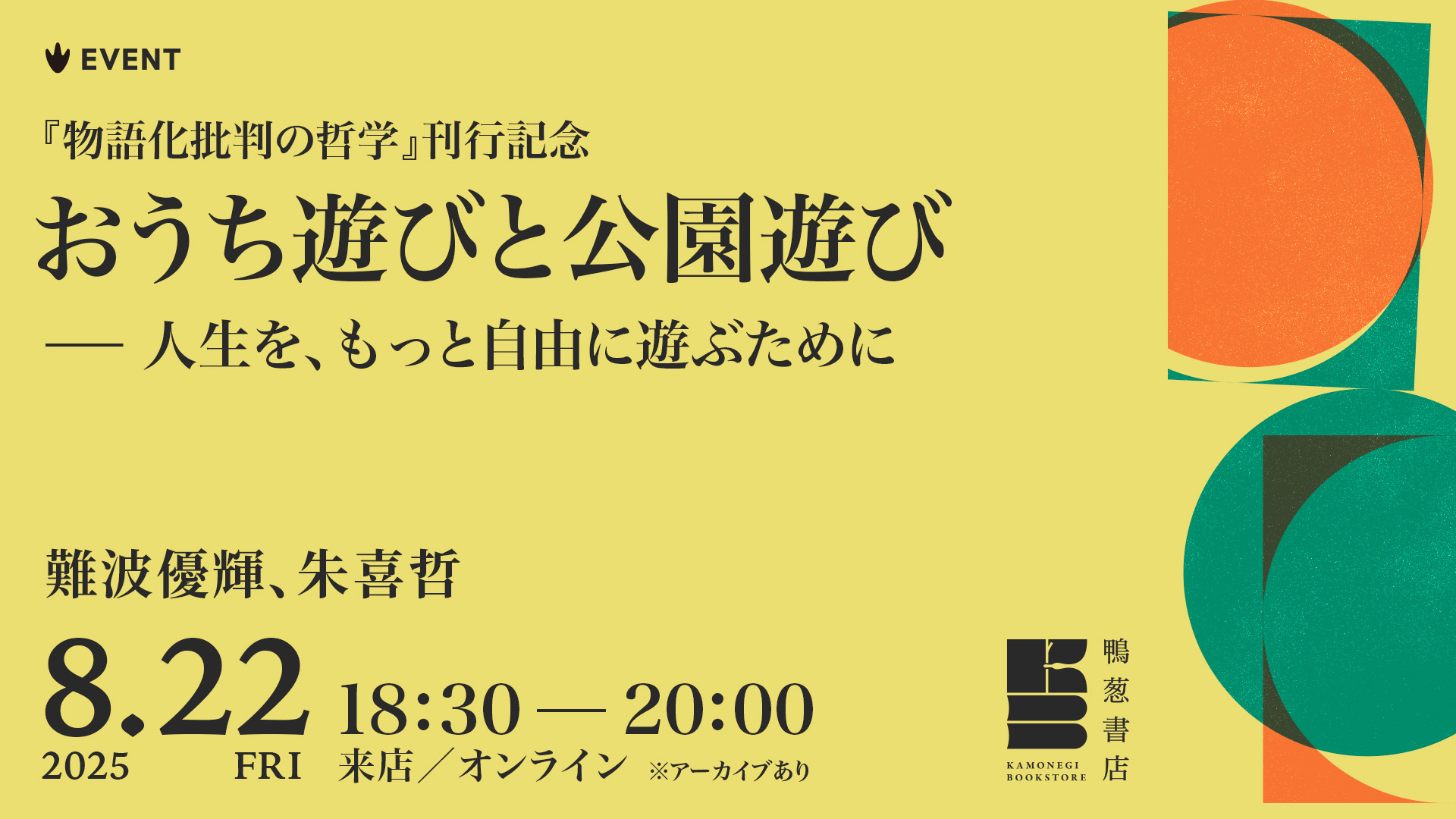

2025年08月22日(金)(18:30〜)おうち遊びと公園遊び──人生を、もっと自由に遊ぶために登壇者:難波優輝、朱喜哲

2025年08月22日(金)(18:30〜)おうち遊びと公園遊び──人生を、もっと自由に遊ぶために登壇者:難波優輝、朱喜哲 -

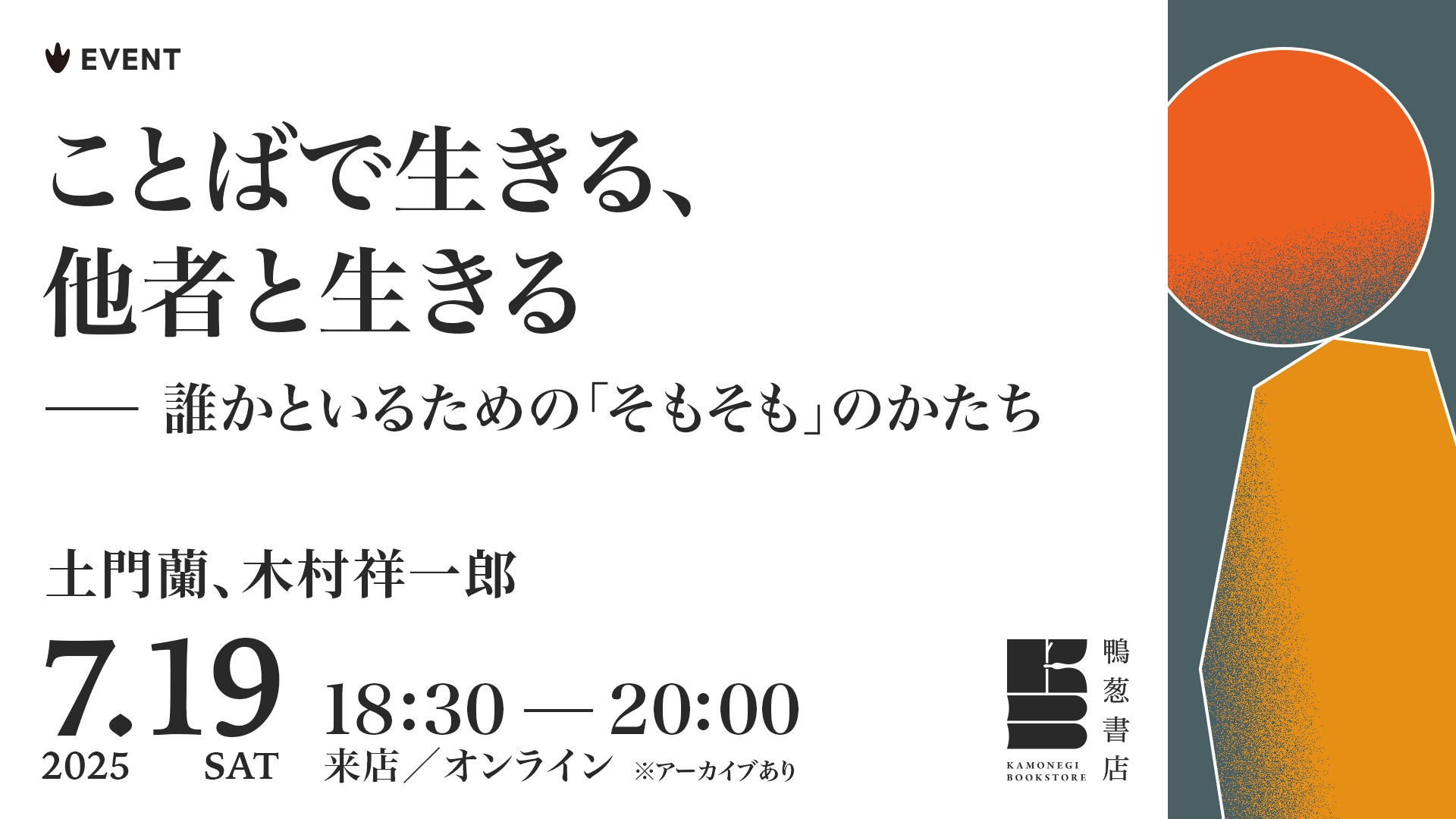

2025年07月19日(土)(18:30〜)ことばで生きる、他者と生きる──誰かといるための「そもそも」のかたち登壇者:土門蘭、木村祥一郎

2025年07月19日(土)(18:30〜)ことばで生きる、他者と生きる──誰かといるための「そもそも」のかたち登壇者:土門蘭、木村祥一郎 -

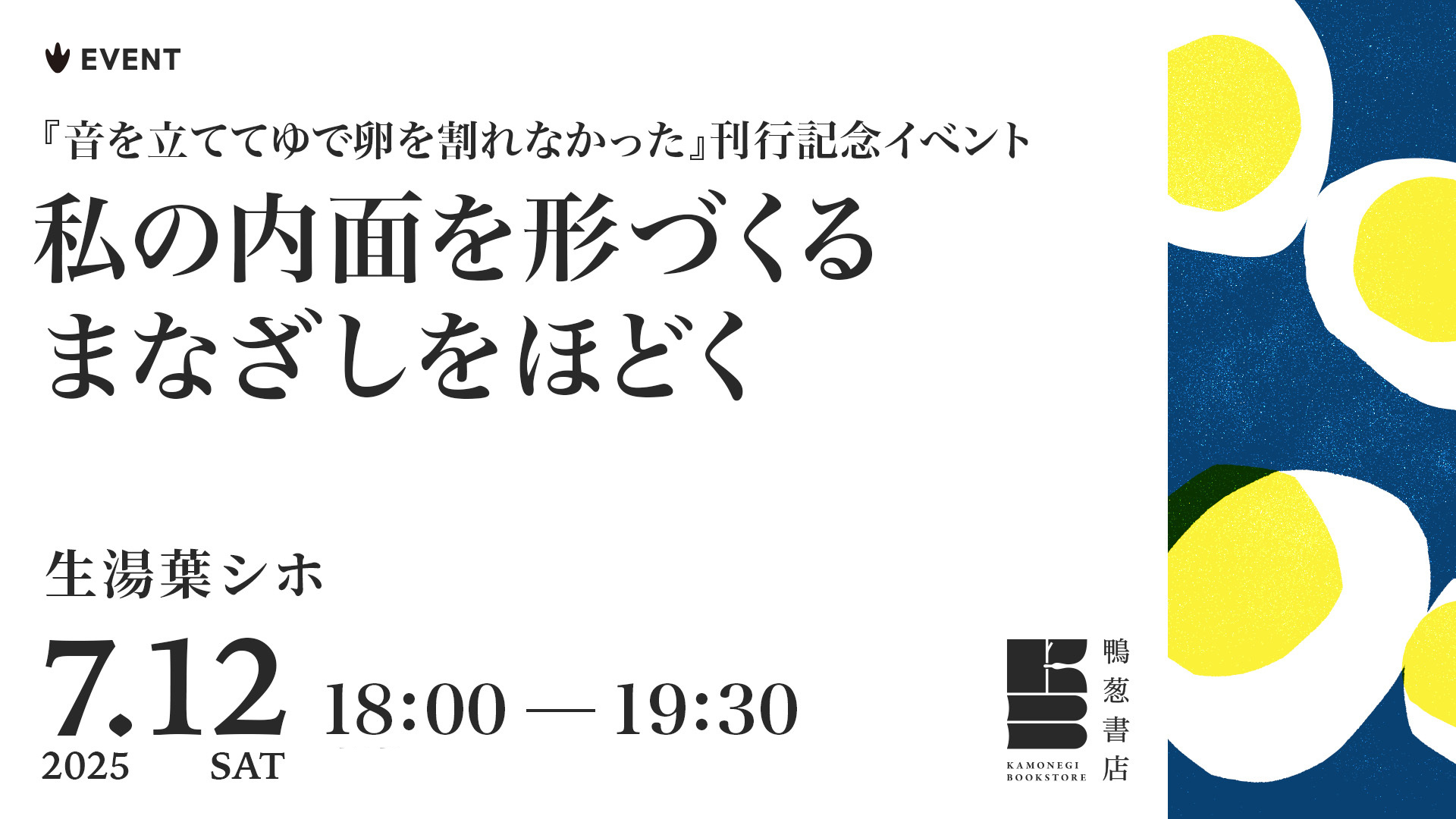

2025年07月12日(土)(18:00〜)私の内面を形づくるまなざしをほどく──『音を立ててゆで卵を割れなかった』刊行記念イベント登壇者:生湯葉シホ

2025年07月12日(土)(18:00〜)私の内面を形づくるまなざしをほどく──『音を立ててゆで卵を割れなかった』刊行記念イベント登壇者:生湯葉シホ -

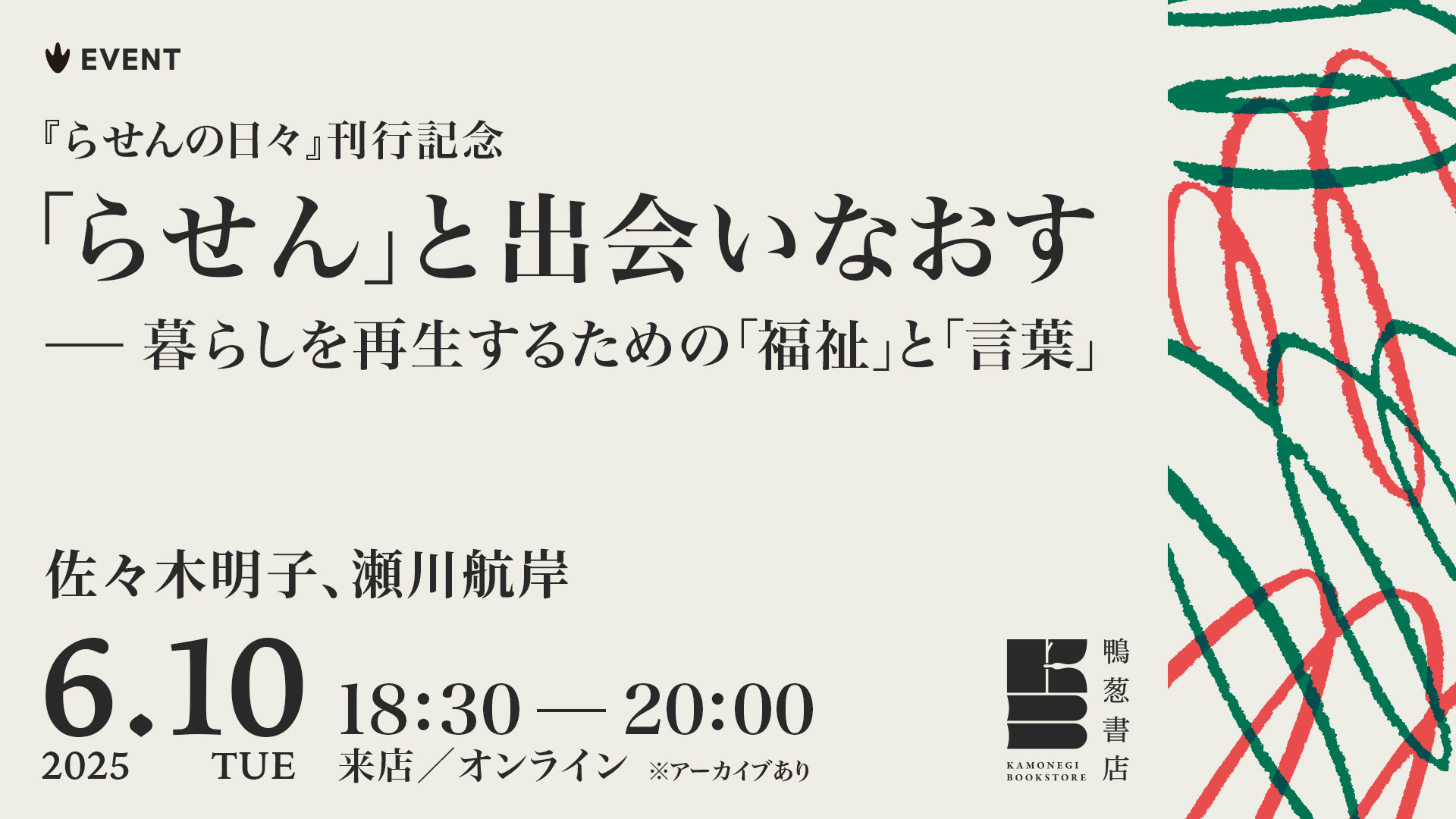

2025年06月10日(火)(18:30〜)「らせん」と出会いなおす──暮らしを再生するための「福祉」と「言葉」登壇者:佐々木明子、瀬川航岸

2025年06月10日(火)(18:30〜)「らせん」と出会いなおす──暮らしを再生するための「福祉」と「言葉」登壇者:佐々木明子、瀬川航岸 -

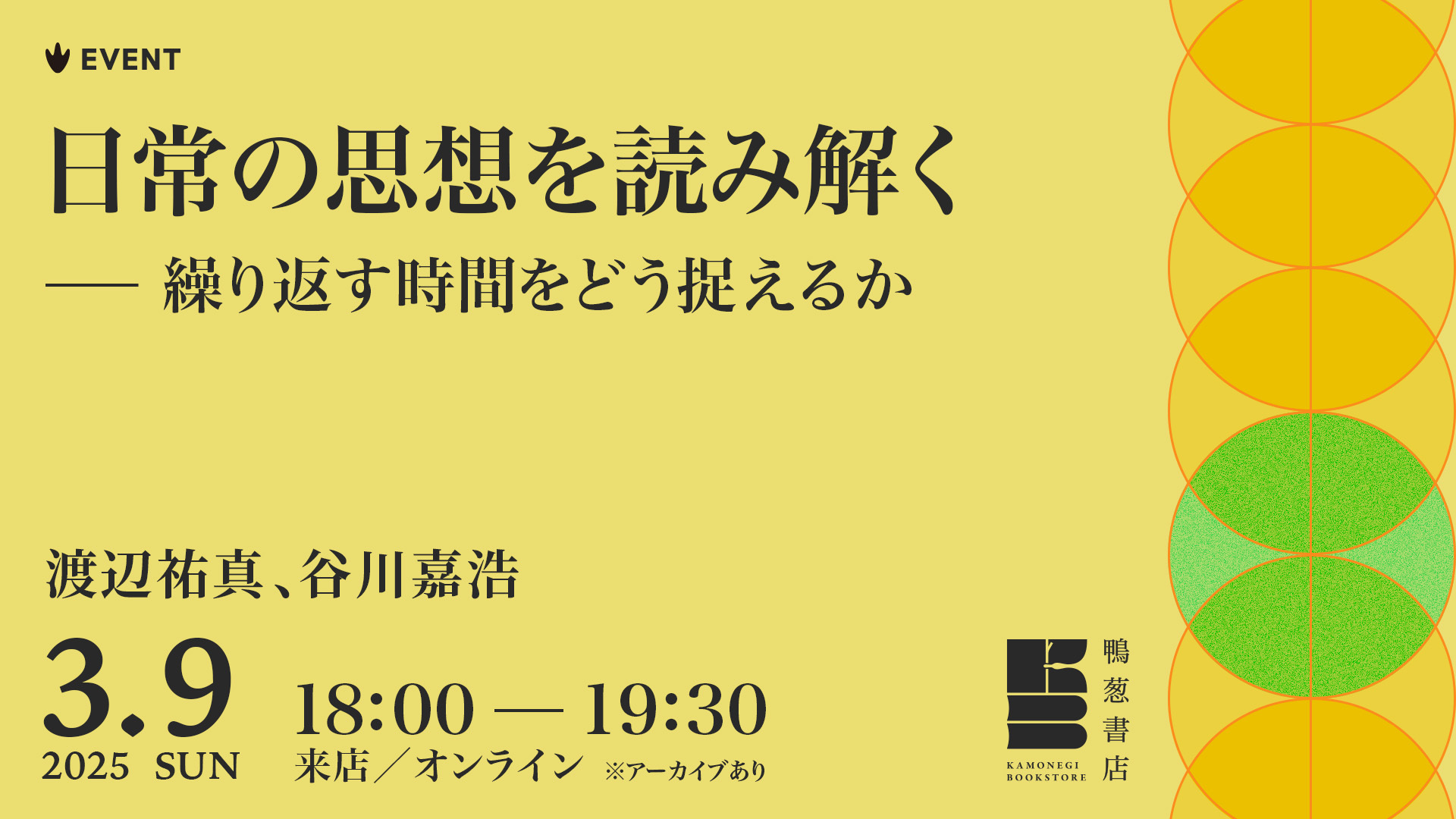

2025年03月09日(日)(18:00〜)日常の思想を読み解く──繰り返す時間をどう捉えるか登壇者:

2025年03月09日(日)(18:00〜)日常の思想を読み解く──繰り返す時間をどう捉えるか登壇者: -

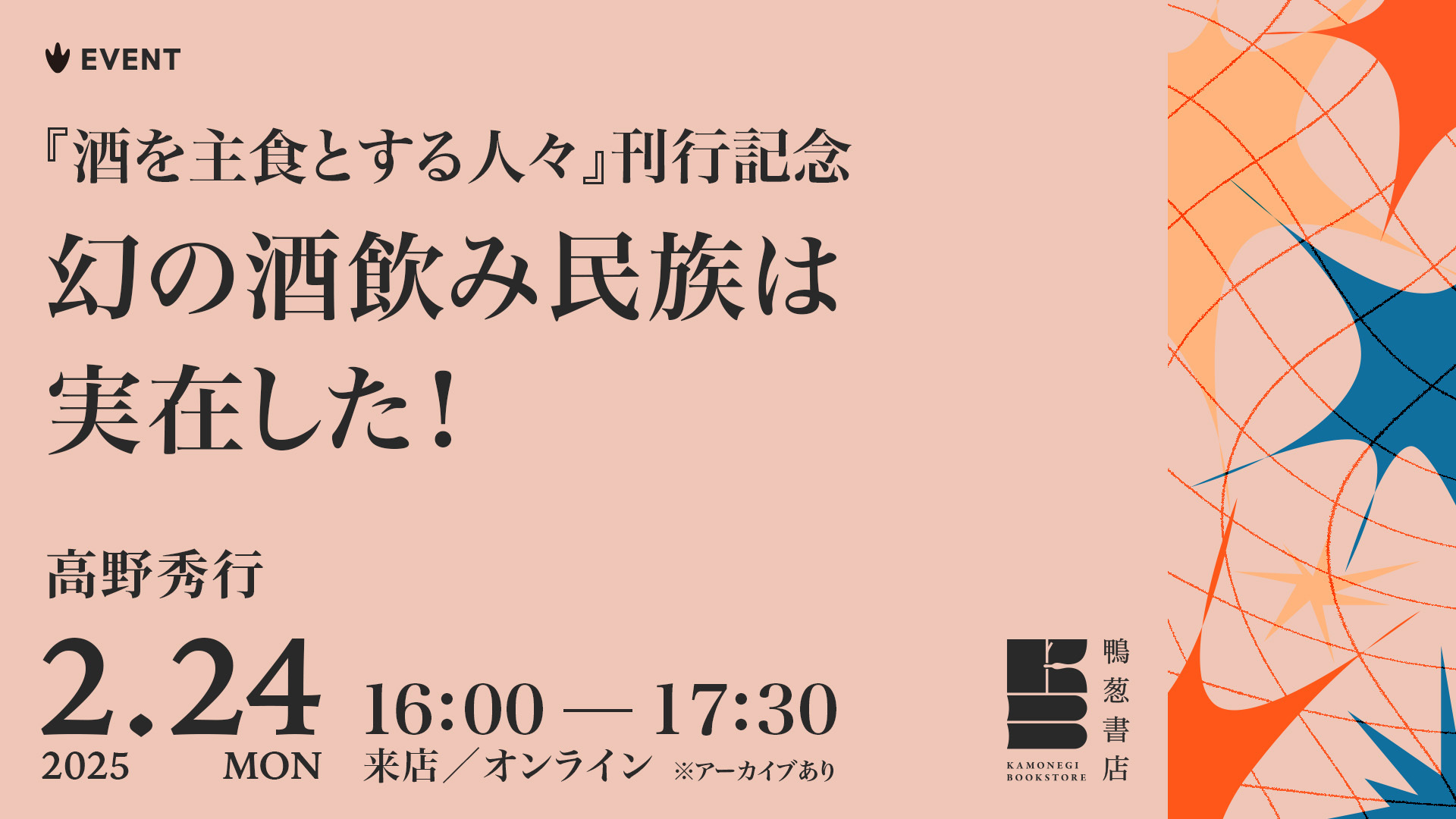

2025年02月24日(月)(16:00〜)『酒を主食とする人々』刊行記念「幻の酒飲み民族は実在した!」登壇者:高野秀行

2025年02月24日(月)(16:00〜)『酒を主食とする人々』刊行記念「幻の酒飲み民族は実在した!」登壇者:高野秀行 -

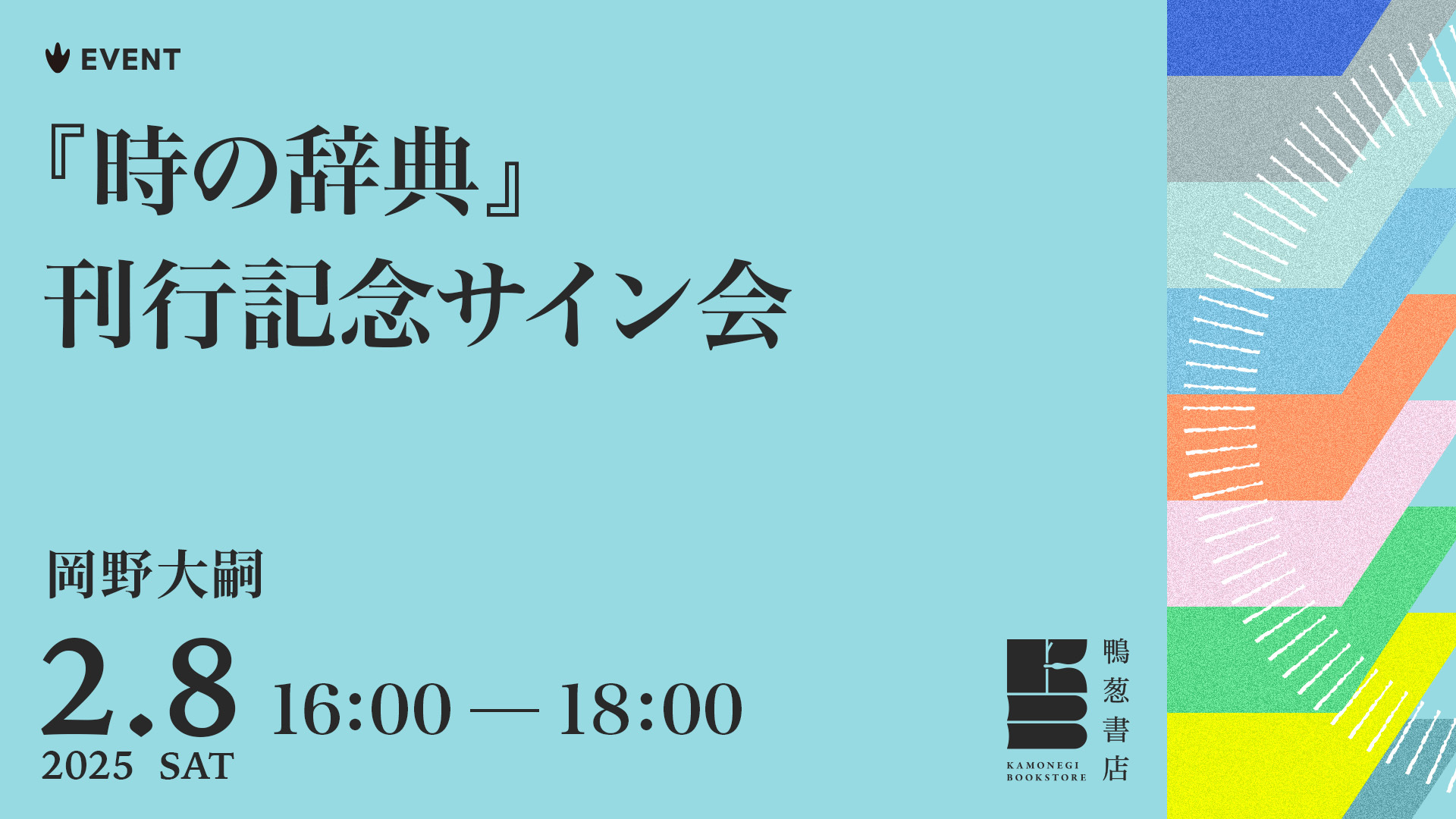

2025年02月08日(土)(16:00〜)『時の辞典』刊行記念サイン会登壇者:岡野大嗣

2025年02月08日(土)(16:00〜)『時の辞典』刊行記念サイン会登壇者:岡野大嗣