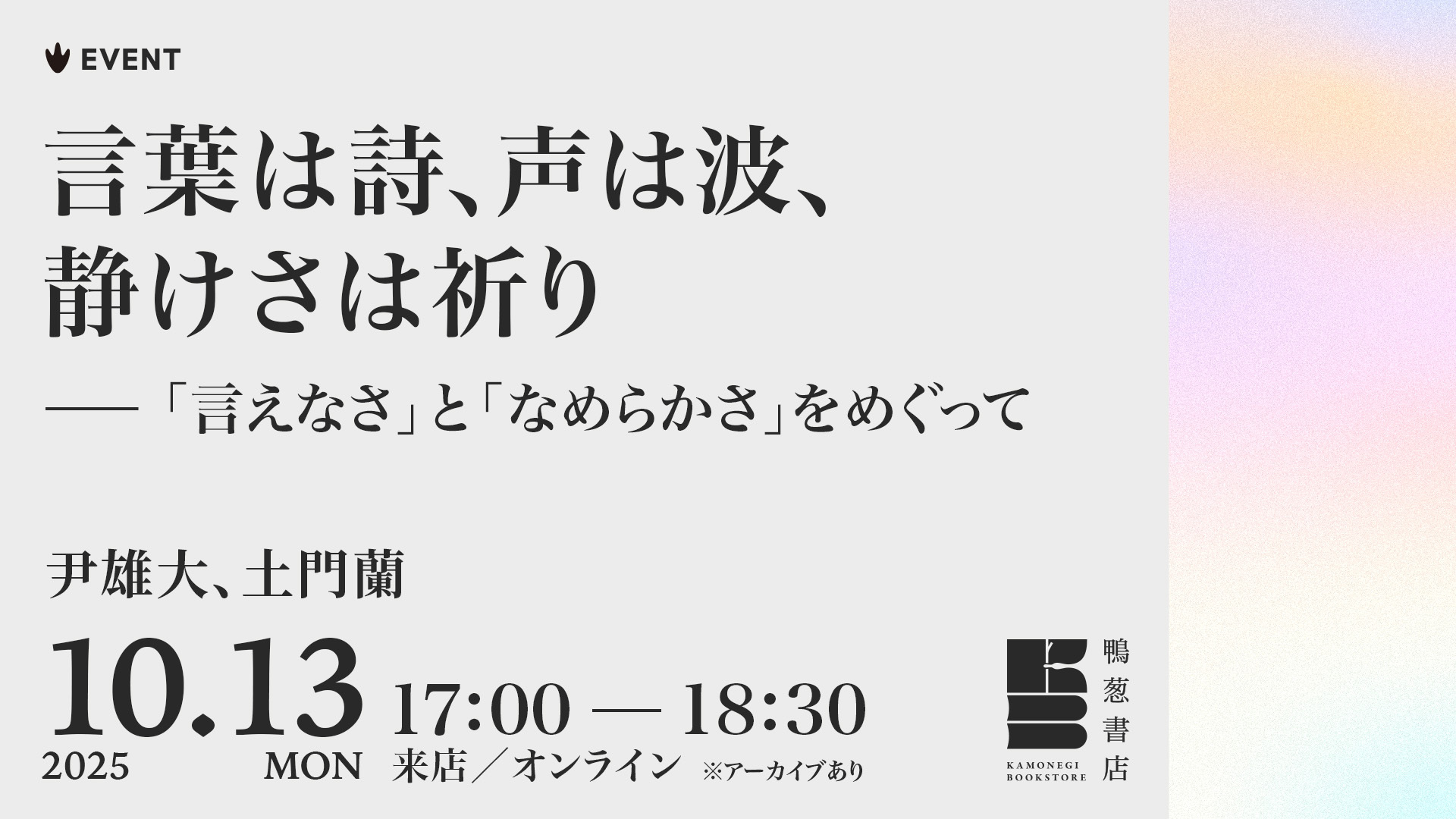

言葉は詩、声は波、静けさは祈り──「言えなさ」と「なめらかさ」をめぐって

話したいことが頭に浮かびます。言葉という輪郭をまとい、声を連れて喉元を通り過ぎ、音となり、流れていきます。

「話す」という行為は、日々繰り返されていても、毎回思い通りにいくとは限りません。声にならないこともあれば、意味や形をもたないまま、ぼんやりと吃ってしまうこともあります。つかえに気づき、言い正そうと慌てるほど空回りし、やがて羞恥心に襲われ、差し出すはずだった本来の姿を見失います。

そうして思うように話せず、言い淀んだり黙り込んでしまえば、「それじゃわからない」「ちゃんと話して」と指摘され、苦しみと葛藤が生まれます。しかし、いざ淀みなく流れるように話す人を前にすると、いいなあと羨む一方で、どこか味気なさや居心地の悪さを感じることもあり、「言葉をあつかう」とはいったい何なのだろうと考えさせられます。

聞くこと、話すこと、声音と身体のつながりについて絶えず考察をつづける作家・尹雄大さんと文化人類学者イリナ・グリゴレさんの往復書簡『ガラスと雪のように言葉が溶ける』(大和書房)を読んでいると、「意味を持つ前の言葉」や「静けさ」が語られる場面にたびたび出会います。

「言葉の意味を捕まえようとしてもズレるだけで、じっと耳を傾けて待つしかないことだってあるし、かと言って、それではっきりと何かがわかったと言えることはなくて、ただその成り行きを体感するしかない。」(尹)

「人類は言葉を使うから優れているという歴史的な勘違いにいつになったら人は気づくのでしょう。静けさの方がずっと大事で人間らしいのに。言葉は祈りと詩、唄のためだけにあるのであって、人間同士のコミュニケーションのためではありません。」(イリナ)

「彼女と彼女の中の他者と私とが、その存在に気づいた。それは明示することのできない、言葉でははっきりと言えないことではあるけれど、確かにいるのだとそのとき私たちは知った。何かを確認するのではなく、言えなさの中にしか感じられない。言葉が沈殿し、静まった中でしか想いをはせることができない。」(尹)

現在、鹿児島の知的障害者支援施設「しょうぶ学園」の企画に携わられている尹さん。そこで「自閉症」「知的障害」と呼ばれる人たちが発する、形になる前の言葉のほつれに触れるとき、むしろ「健常者」とされる人たちの話す文法のほうに引っかかりを感じるといいます。

明確に届き、まっすぐな受け答えだけを求め、便利に見える言葉を以て話すわたしたちは、本当に自由でいられているのでしょうか。

言語に困難を抱えているのは、果たしてどちらなのか。今回は、言葉の在り方を「書く」ことで探りつづけてきた文筆家・土門蘭さんを迎えます。豊かで移ろいやすい言葉そのものがもたらす閉塞感、なだらかに話せてしまうことの不完全さについて、じっくりと考えをめぐらせ、お話しいただきます。ぜひご参加ください。

【登壇者プロフィール】

他のイベントを見る

-

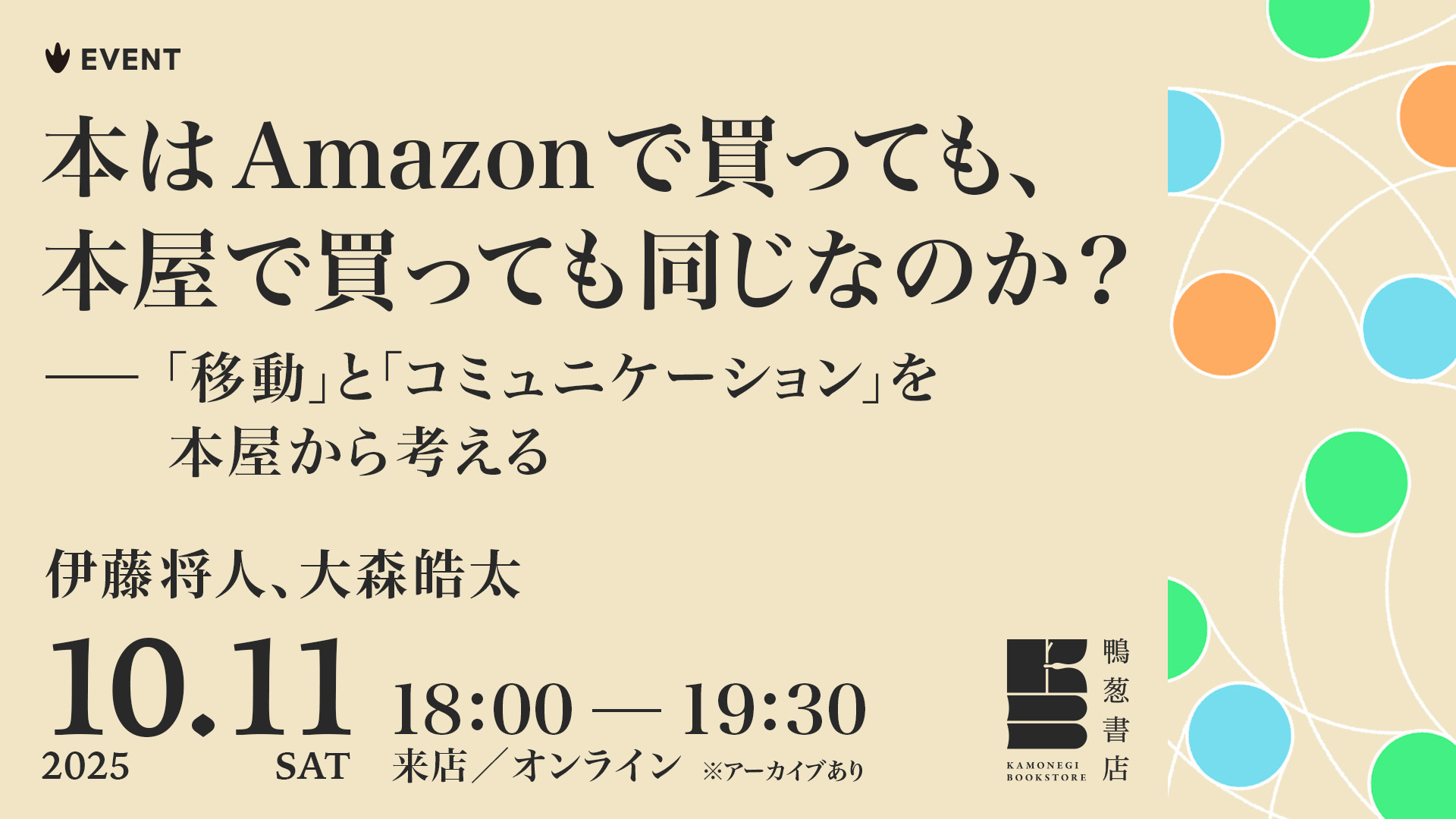

2025年10月11日(土)(18:00〜)本はAmazonで買っても、本屋で買っても同じなのか?──「移動」と「コミュニケーション」を本屋から考える登壇者:伊藤将人、大森皓太

2025年10月11日(土)(18:00〜)本はAmazonで買っても、本屋で買っても同じなのか?──「移動」と「コミュニケーション」を本屋から考える登壇者:伊藤将人、大森皓太 -

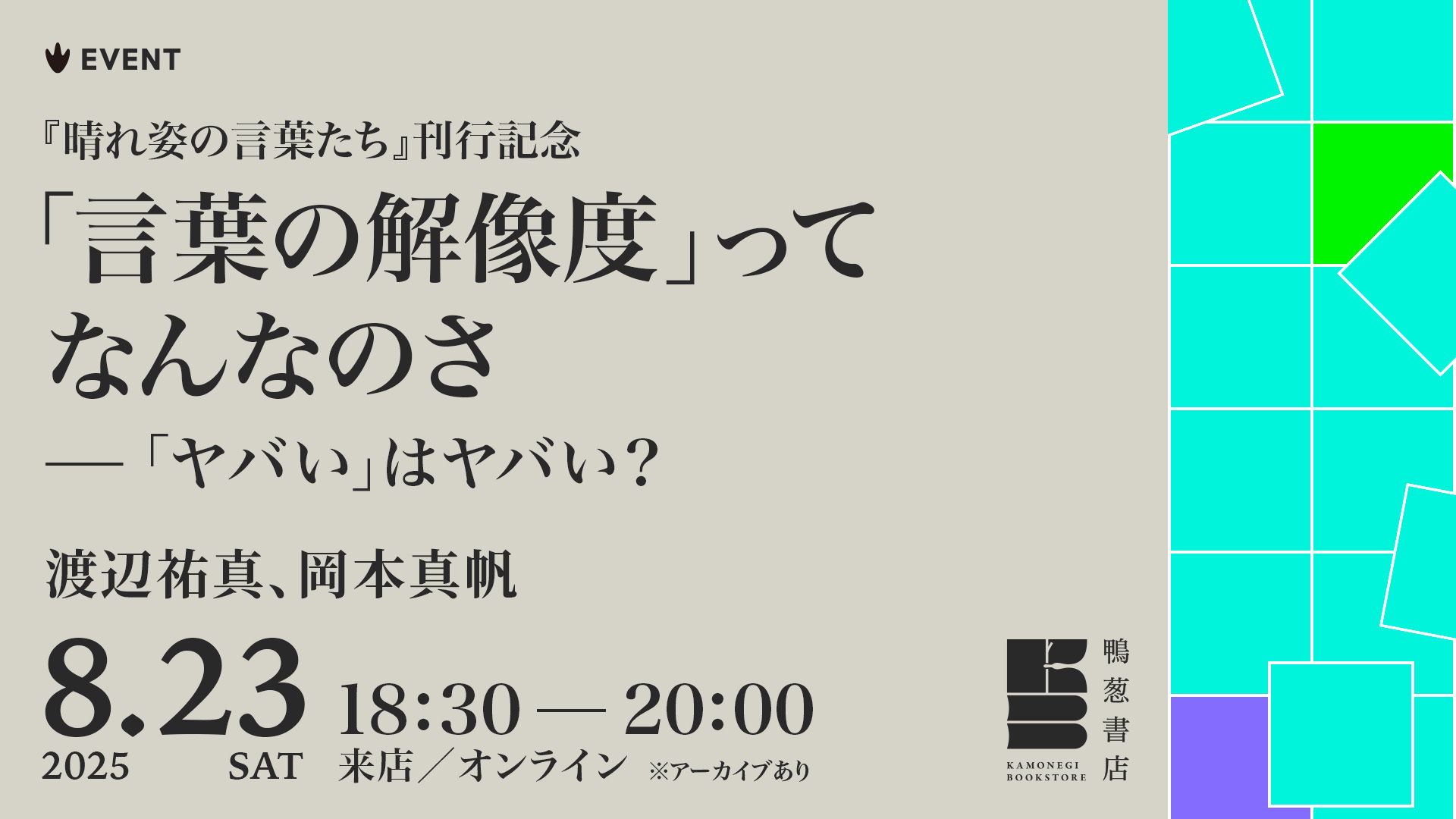

2025年08月23日(土)(18:30〜)「言葉の解像度」ってなんなのさ──「ヤバい」はヤバい?登壇者:渡辺祐真、岡本真帆

2025年08月23日(土)(18:30〜)「言葉の解像度」ってなんなのさ──「ヤバい」はヤバい?登壇者:渡辺祐真、岡本真帆 -

2025年08月22日(金)(18:30〜)おうち遊びと公園遊び──人生を、もっと自由に遊ぶために登壇者:難波優輝、朱喜哲

2025年08月22日(金)(18:30〜)おうち遊びと公園遊び──人生を、もっと自由に遊ぶために登壇者:難波優輝、朱喜哲 -

2025年07月19日(土)(18:30〜)ことばで生きる、他者と生きる──誰かといるための「そもそも」のかたち登壇者:土門蘭、木村祥一郎

2025年07月19日(土)(18:30〜)ことばで生きる、他者と生きる──誰かといるための「そもそも」のかたち登壇者:土門蘭、木村祥一郎 -

2025年07月12日(土)(18:00〜)私の内面を形づくるまなざしをほどく──『音を立ててゆで卵を割れなかった』刊行記念イベント登壇者:生湯葉シホ

2025年07月12日(土)(18:00〜)私の内面を形づくるまなざしをほどく──『音を立ててゆで卵を割れなかった』刊行記念イベント登壇者:生湯葉シホ -

2025年06月10日(火)(18:30〜)「らせん」と出会いなおす──暮らしを再生するための「福祉」と「言葉」登壇者:佐々木明子、瀬川航岸

2025年06月10日(火)(18:30〜)「らせん」と出会いなおす──暮らしを再生するための「福祉」と「言葉」登壇者:佐々木明子、瀬川航岸 -

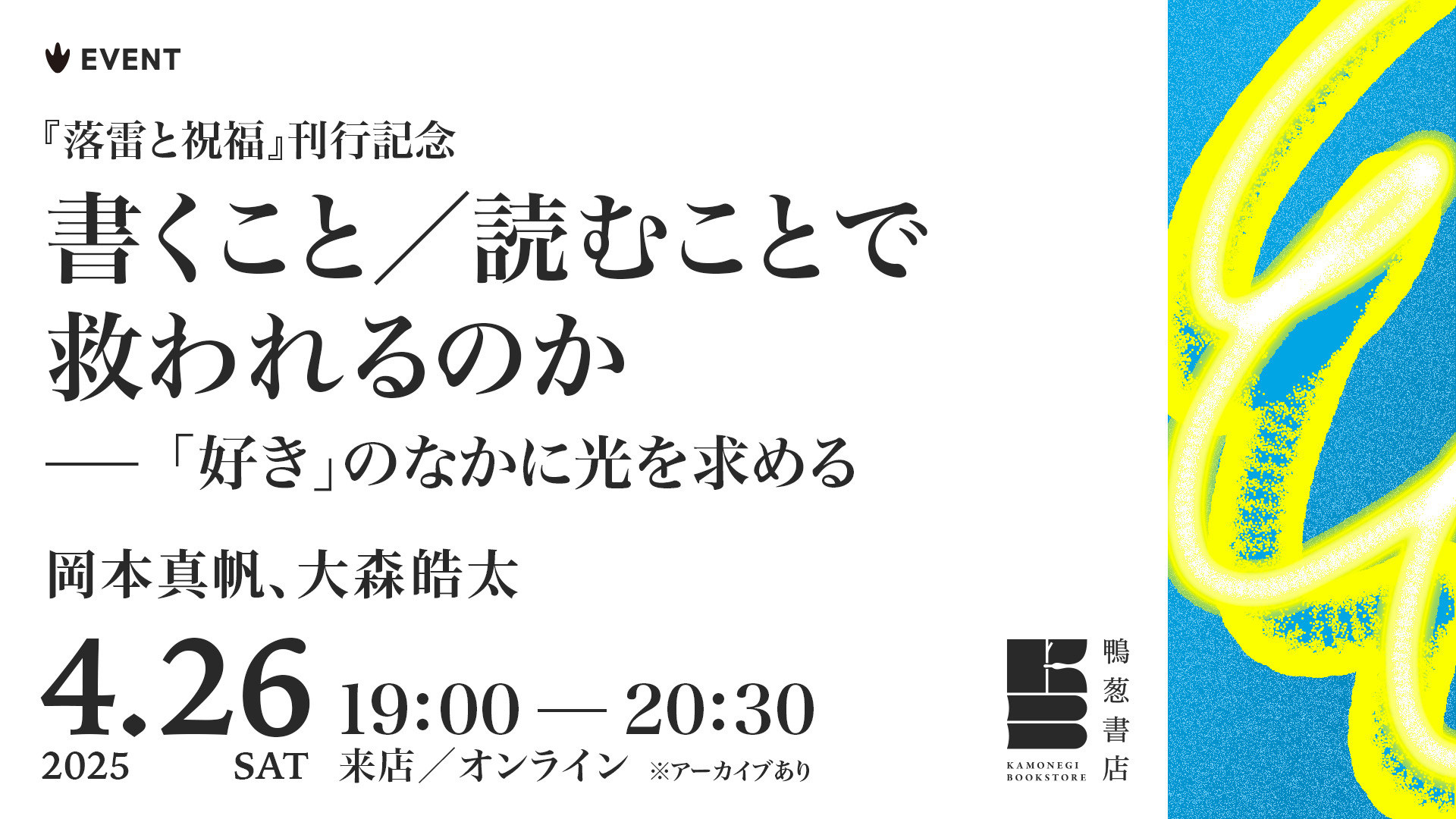

2025年04月26日(土)(19:00〜)書くこと/読むことで救われるのか ──「好き」のなかに光を求める登壇者:岡本真帆、大森皓太

2025年04月26日(土)(19:00〜)書くこと/読むことで救われるのか ──「好き」のなかに光を求める登壇者:岡本真帆、大森皓太 -

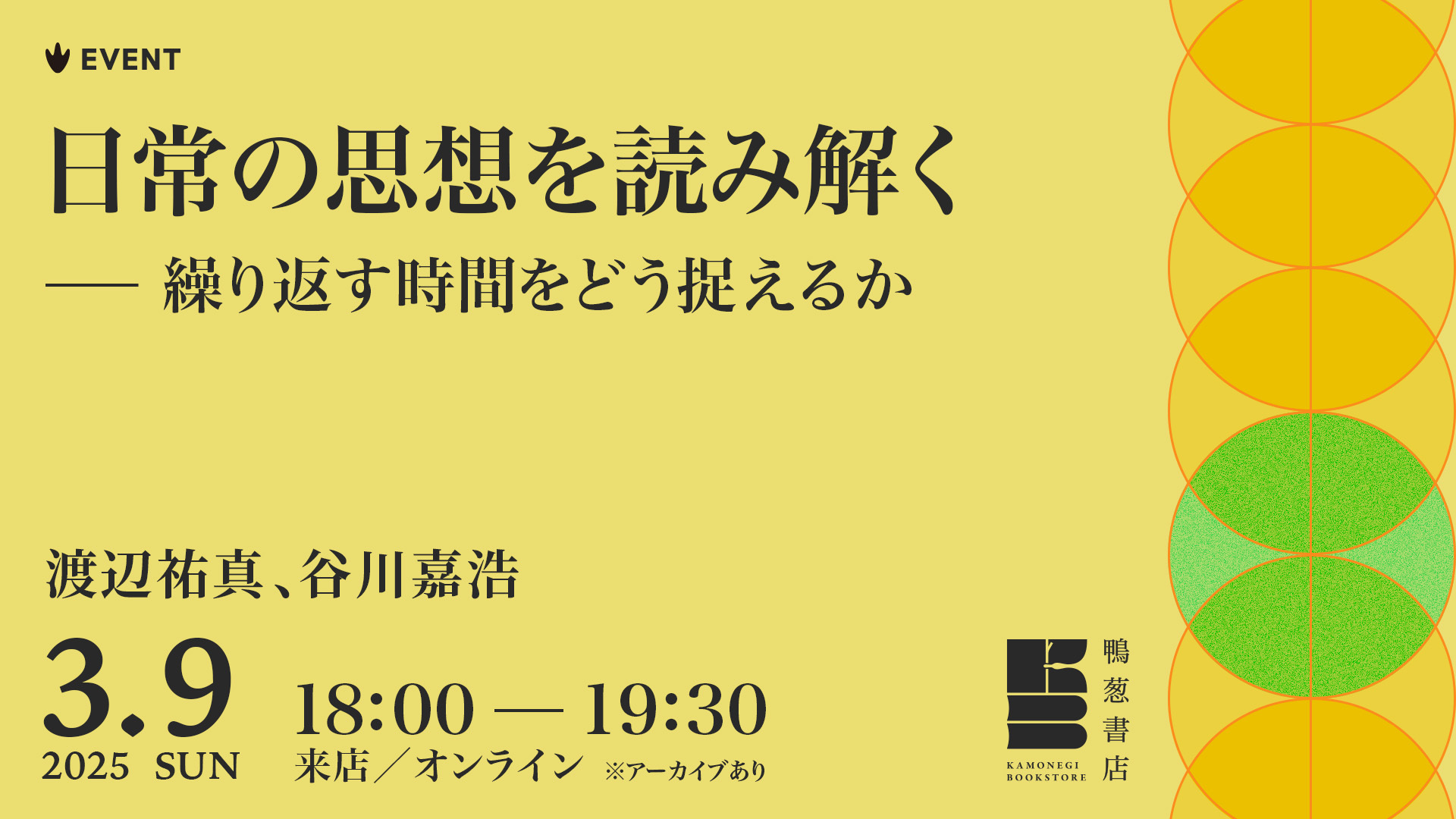

2025年03月09日(日)(18:00〜)日常の思想を読み解く──繰り返す時間をどう捉えるか登壇者:

2025年03月09日(日)(18:00〜)日常の思想を読み解く──繰り返す時間をどう捉えるか登壇者: -

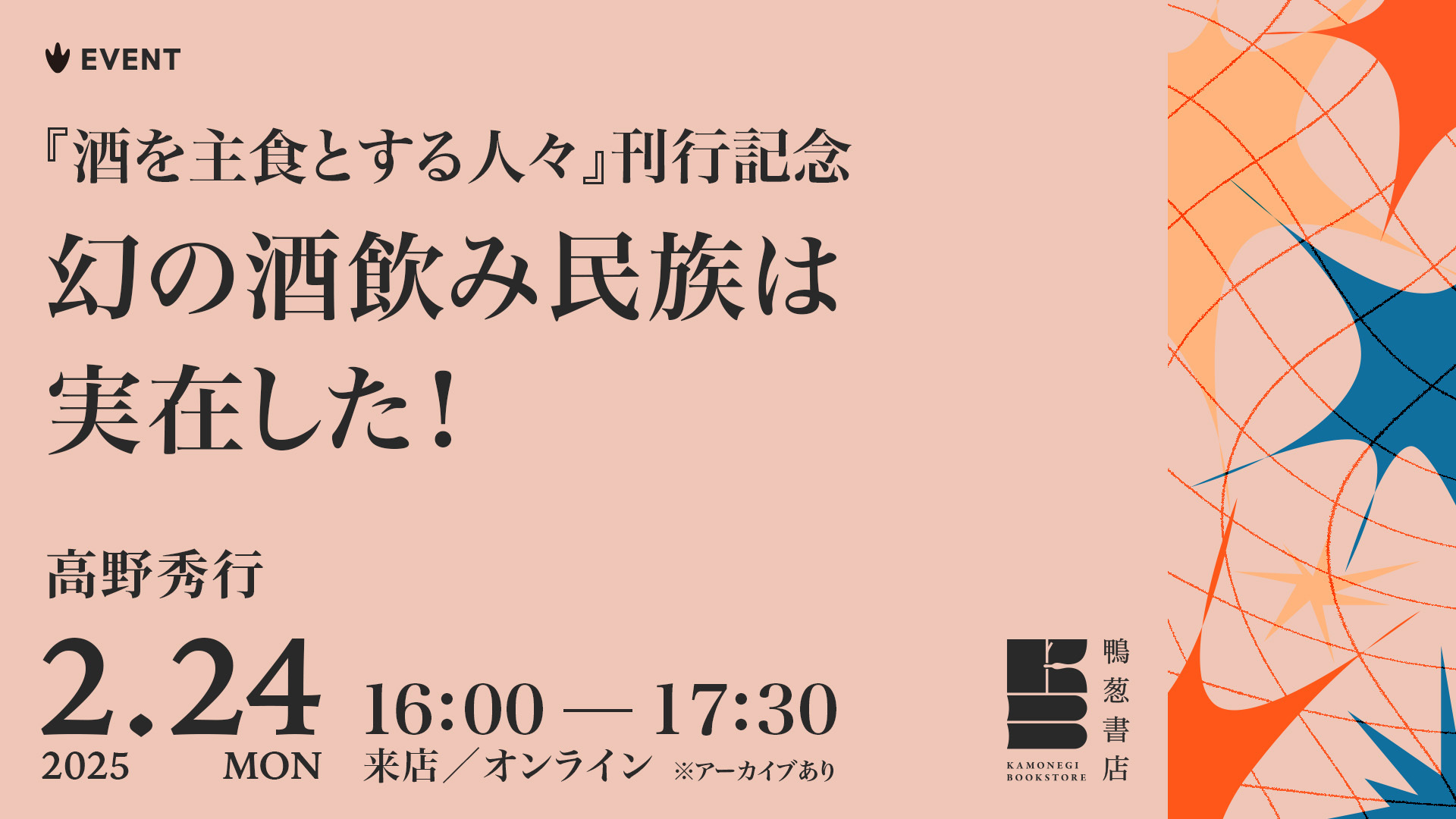

2025年02月24日(月)(16:00〜)『酒を主食とする人々』刊行記念「幻の酒飲み民族は実在した!」登壇者:高野秀行

2025年02月24日(月)(16:00〜)『酒を主食とする人々』刊行記念「幻の酒飲み民族は実在した!」登壇者:高野秀行 -

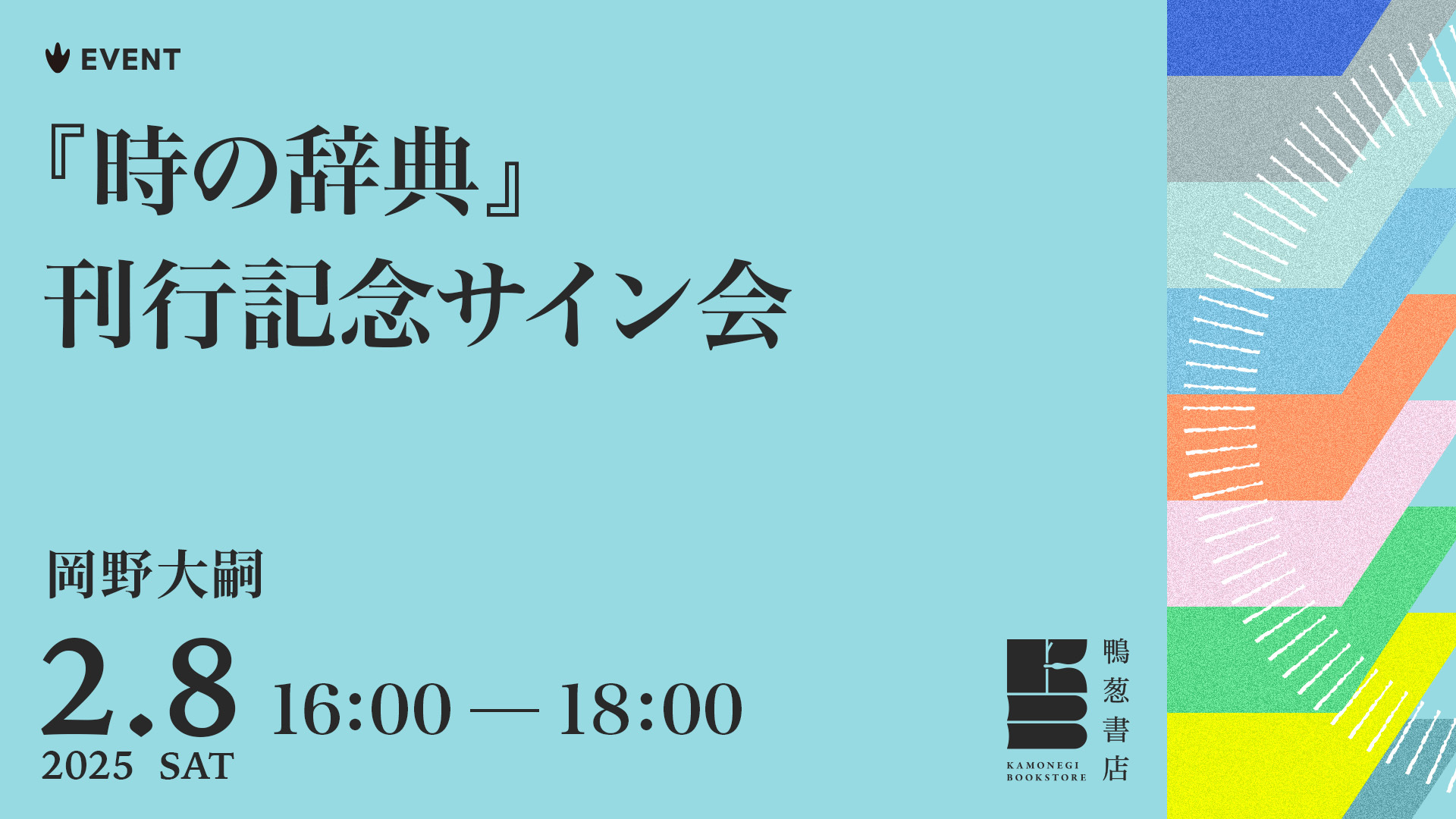

2025年02月08日(土)(16:00〜)『時の辞典』刊行記念サイン会登壇者:岡野大嗣

2025年02月08日(土)(16:00〜)『時の辞典』刊行記念サイン会登壇者:岡野大嗣